La prima e più grande fabbrica di quei tempi

La fabbrica dell'Arsenale di Venezia all'inizio del XVI secolo esisteva da 4 secoli e copriva ormai l'attuale, immensa, superficie.

Era il più grande impianto produttivo mai esistito e lo rimarrà fino all'arrivo dell'età industriale.

All'interno dei capannoni e delle darsene dell'Arsenale la concentrazione di maestranze e la divisione delle mansioni era del tutto simile a quella di una industria dell'epoca moderna.

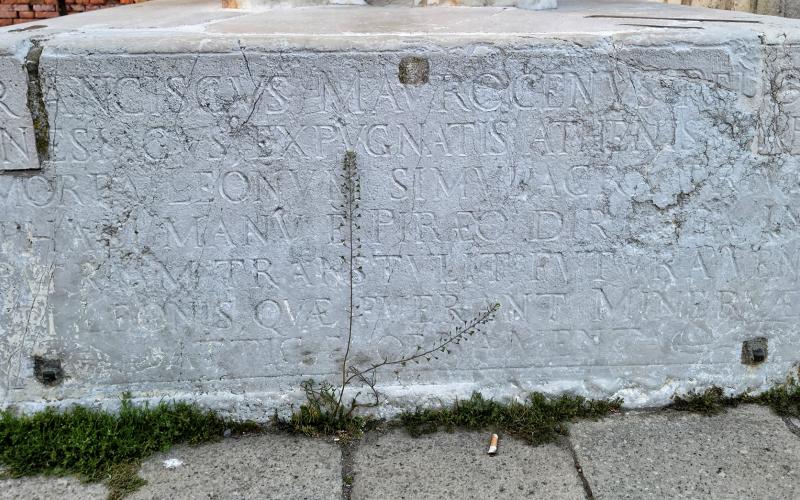

Il nome

Il nome "Arsenale" deriva, probabilmente, dalla parola araba darsinàa che significa allo stesso tempo darsena e cantiere navale.

Le zone dell'arsenale

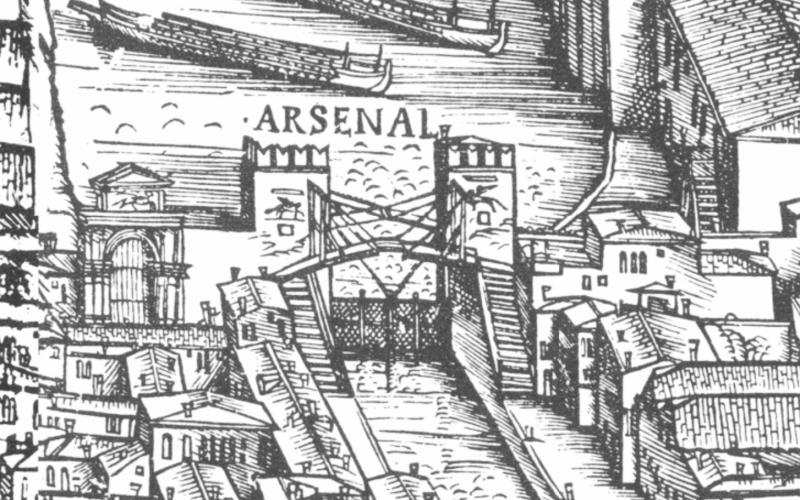

Il nucleo più antico è il primo che si incontra appena passato il varco tra le due torri.

Questa zona, detta "Arsenale Vecchio" (A) fu costruita nel 1104 per volontà del doge Ordelaf Falier e comprendeva 24 scali di costruzione posti sotto il controllo dello stato.

Nella veduta del Barberi, qui sotto, vediamo la prima zona (A) ed i successivi ampliamenti.

Qui vediamo la situazione odierna, presa da Google Maps.

All'inizio del XIV secolo vennero organizzati due interventi di ampliamento.

Il primo (B) nel 1303 è la prima darsena dell'arsenale nuovo e successivamente nel 1325 la seconda darsena (C) dell'arsenale nuovo. Dopo l'ampliamento nell'arsenale lavoravano sedicimila marangoni (falegnami/carpentieri).

Nel 1473 a nord dell'arsenale nuovo fu costruito e attrezzato l'arsenale nuovissimo. (D)

Infine tra il 1539 ed il 1564 vennero costruite il canale e la vasca delle Galeazze raggiungendo le massime dimensioni pari a circa 46 ettari.

La direzione dell'arsenale

La fabbrica era diretta da un consiglio composto da tre senatori detti "i provveditori dell'Arsenale" e da tre "patroni" eletti tra i membri del Maggior Consiglio.

Questi cambiavano ogni 15 giorni ed avevano il compito di dormire all'interno dell'arsenale, conservare le chiavi di magazzini e officine e ispezionare le guardie durante la notte.

Il responsabile tecnico dell'Arsenale era il magnifico Ammiraglio che aveva ai suoi ordini i vari "proti" che erano, a loro volta, responsabili di un gruppo di specialisti. Le principali squadre di specialisti erano i marangoni, i calafati, i remeri, i fabbri, i segatori, gli addetti alle polveri da sparo, i fabbricanti di corde.

Le funzioni dell'arsenale

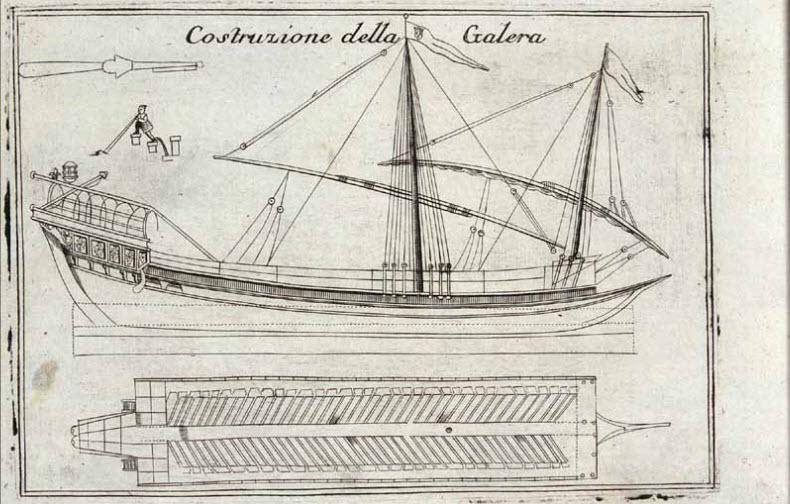

L'arsenale veneziano aveva tutte le funzioni che oggi svolgono le istituzioni navali militari:

- era una base militare protetta,

- era un deposito di armi e attrezzature ma era anche

- un complesso cantiere in cui si costruivano e si faceva manutenzione delle navi dello stato.

Per capire la capacità produttiva di questo luogo basti pensare che, quando nel 1570 i turchi attaccarono Cipro, l'arsenale in due mesi mise in assetto di combattimento cento galee, in parte costruendole da zero ed in parte ristrutturandone di vecchie.

L'attività all'interno dell'arsenale

La produzione di corde avveniva nella Casa del Canevo o Corderia, una costruzione a tre navate lunga trecentosedici metri. Questo stabilimento venne progettato da Antonio Da Ponte, l'architetto del ponte di Rialto.

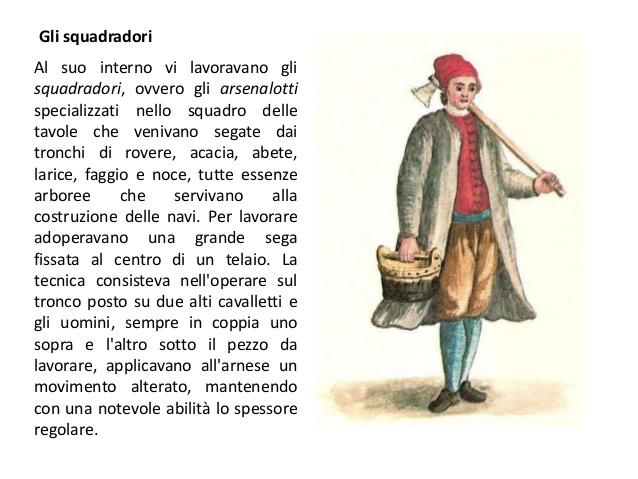

Gli arsenalotti

Gli operai che lavoravano nell'arsenale erano detti "arsenalotti" e solitamente abitavano in quartieri costruiti attorno alle mura.