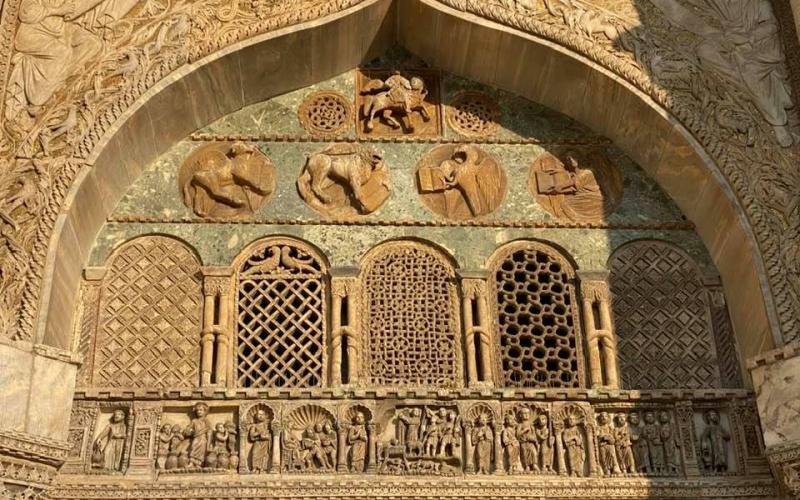

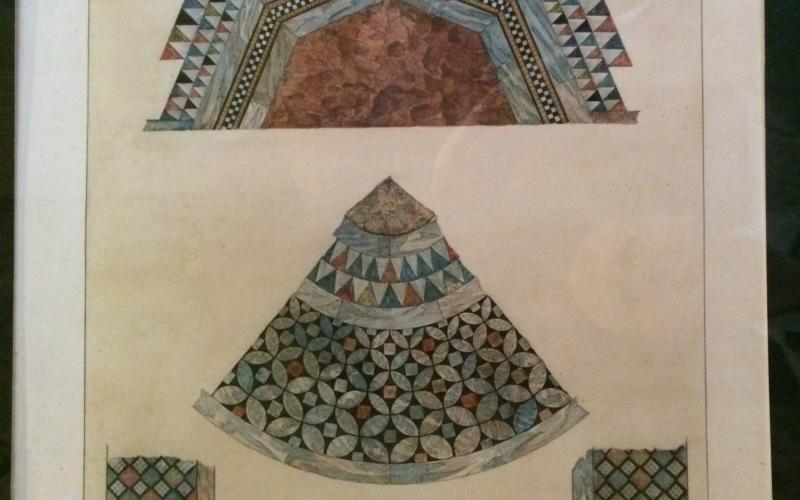

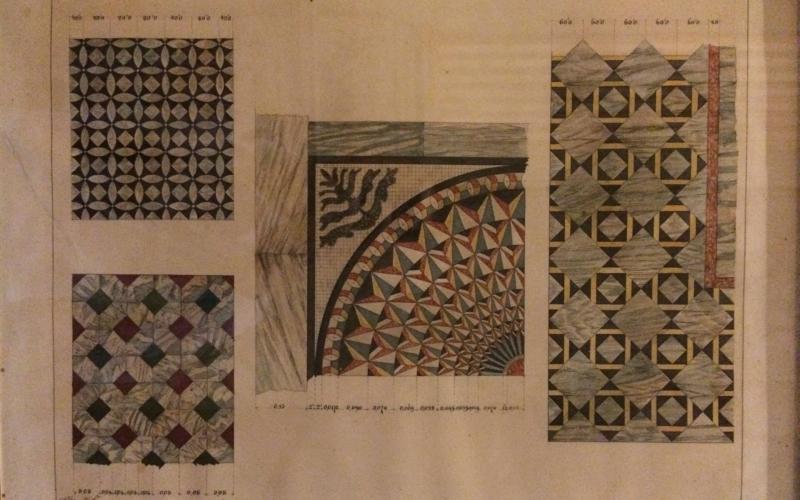

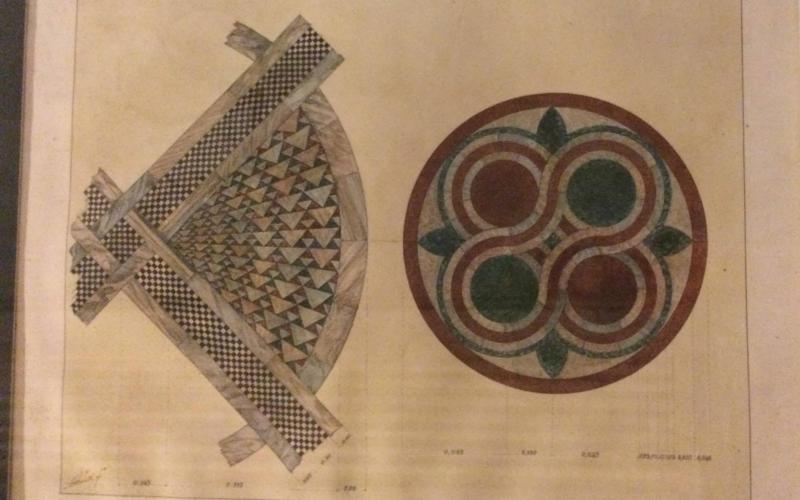

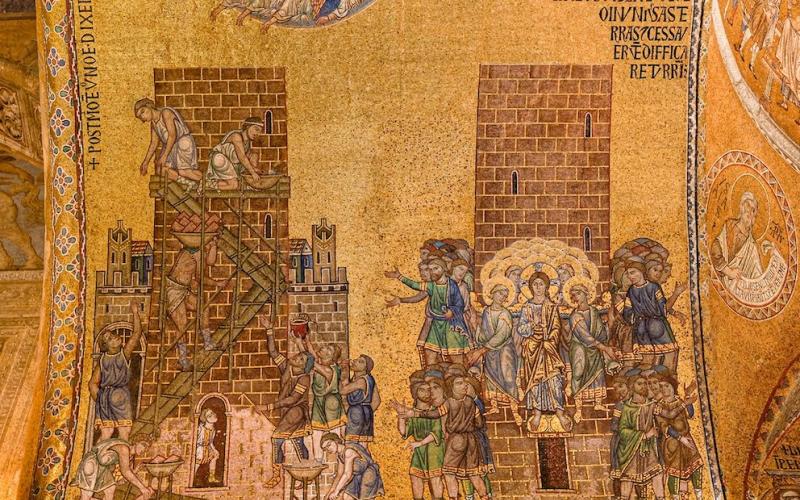

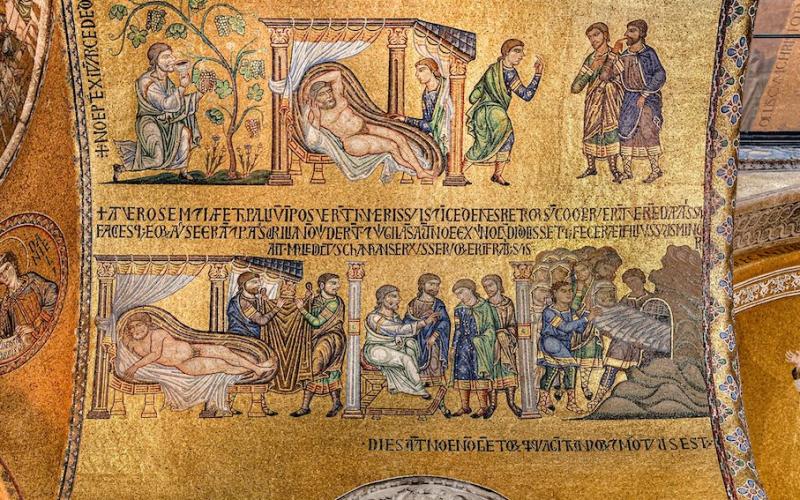

"Una folla di pilastri e di bianche cupole agglomerate in una lunga e bassa piramide dal cromatismo luminoso; un forziere in parte d'oro, in parte d'opale e di madreperla. In basso si aprono cinque arcate ricoperte sul soffitto da splendidi mosaici, e alla base da sculture di alabastro chiaro come l'ambra e delicato come l'avorio; sculture fantastiche, sinuose, di palme e di gigli, uva e melograni, uccelli posati e in volo fra i rami, avvolti in un intreccio infinito di fiori e di piume; e in mezzo forme solenni di angeli..."

John Ruskin - Le Pietre di Venezia