In alcune Chiese Veneziane troviamo, nelle facciate, rappresentati tutta una serie di personaggi che hanno contribuito alla storia della Repubblica e che non sono santi o personaggi biblici.

Alcune famiglie volevano esaltare la propria storia e renderla immortale. Questa volontà di apparire ha consentito di finanziare istituti religiosi e ristrutturazioni di edifici religiosi.

Queste scultura, che vogliono meravigliare e testimoniare le virtù dei generosi mecenati, in alcuni casi ci sembrano del tutto fuori luogo in edifici di culto, ma vediamone le particolarità in questo articolo.

Le strane facciate delle Chiese Veneziane

Una delle tante particolarità di Venezia è quella di aver permesso l'utilizzo della scultura al servizio della celebrazione privata sulle facciate delle chiese.

Tutti, camminando per Venezia, abbiamo fatto caso a diversi personaggi raffigurati nelle facciate delle chiese che non sono santi, né personaggi biblici.

Vediamo di capire quali sono queste chiese ed il motivo per cui a Venezia si è affermata questa usanza

Un fenomeno squisitamente veneziano che nasce nel 1400

Questa "mania" di rappresentare Capitani da Mar, Dogi, Magistrati o Medici nelle facciate delle chiese non ha paragoni in nessuna parte della terraferma della Repubblica, in nessuna parte dell'Italia e in nessuna parte dell'Europa.

Quindi è veramente un unicum veneziano e, come detto, consiste nell'utilizzare le facciate di chiese, quindi di edifici di culto, come supporti per la collocazione di monumenti celebrativi di carattere squisitamente profano e privato.

Si tratta di un fenomeno che inizia a svilupparsi nel 400 e che troverà poi la sua massima espressione nella seconda metà del Seicento, quindi in quel periodo che comunemente chiamiamo il Barocco.

Il migliore esempio di facciata profana: Santa Maria del Giglio

Il culmine di questo fenomeno è rappresentato dalla facciata della Chiesa di Santa Maria del Giglio da cui partiamo.

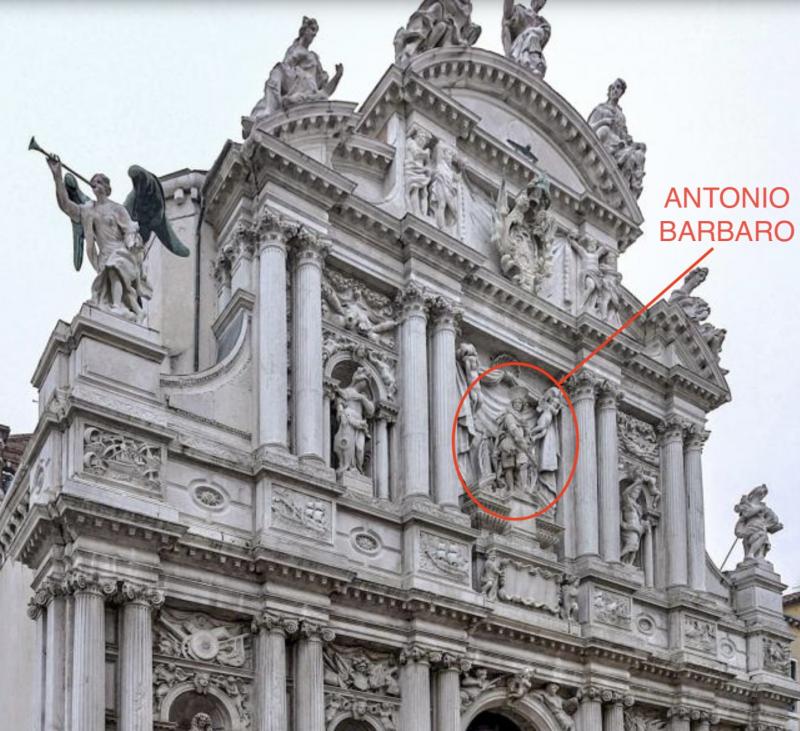

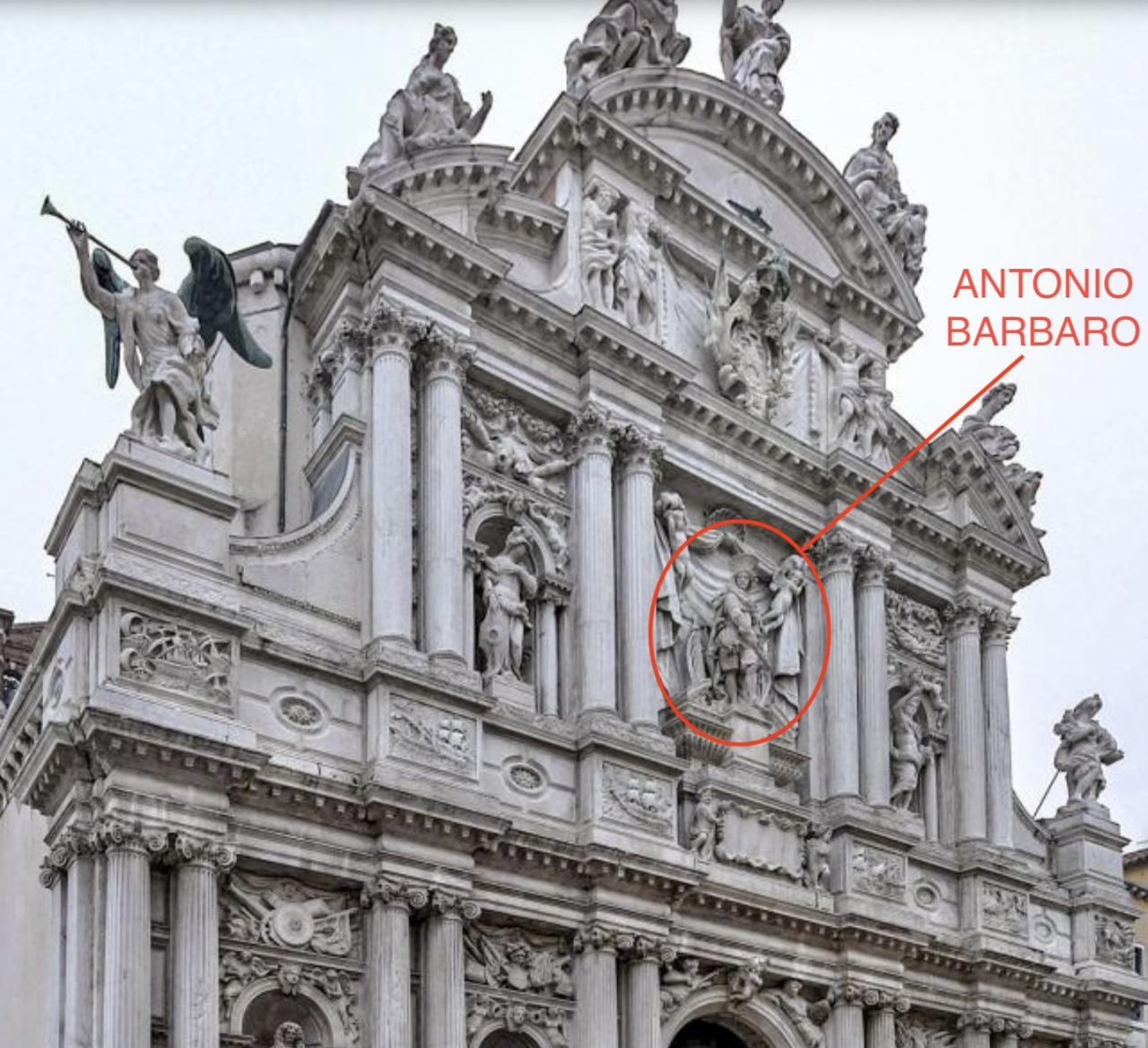

La chiesa che oggi vediamo è dovuta ad una ristrutturazione finanziata grazie al testamento di Antonio Barbaro redatto nel 1678 che ha dato precise indicazioni su come voleva fosse realizzata la facciata.

Il testamento di Antonio

Nel suo testamento Antonio scrive che dispone un lascito per la costruzione della facciata e vuole essere raffigurato su questa facciata con abito generalizio e tutto armato, e soprattutto con il "barettin" in testa, con bastone e spada.

Vale a dire, lui vuole essere raffigurato come capitano generale da Mar anche se, come vedremo, lui non fu mai nominato in quel ruolo.

La statua che oggi vediamo è stata realizzata da Giusto Le Court. Come auspicato e richiesto da Antonio, questa statua occupa il centro della facciata sopra il portale d'ingresso.

Ma non è tutto.

I famigliari di Antonio

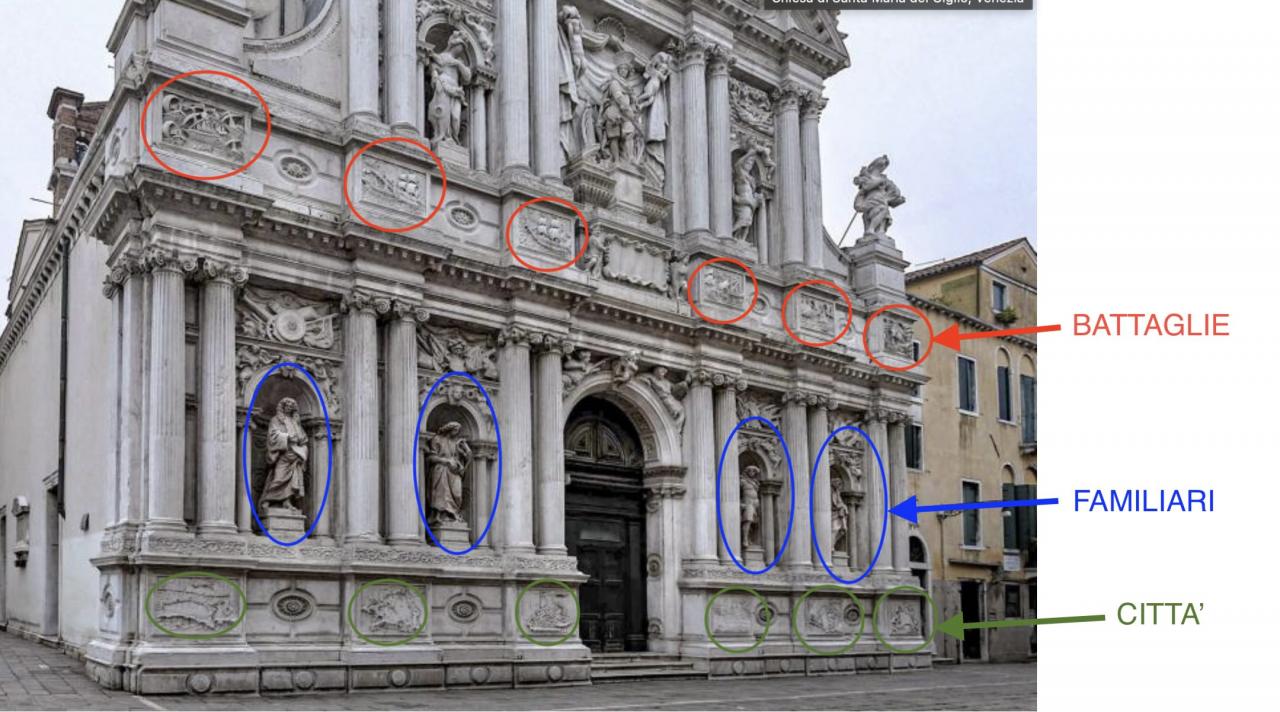

La facciata è stata pensata non solo per la celebrazione personale di Antonio ma anche per la celebrazione dei suoi famigliari. Perché, in effetti, nelle nicchie dell'ordine inferiore sono collocate le statue di parenti di Antonio Barbaro e sono di facile identificazione perché ci sono anche delle scritte sotto ognuna con indicate le cariche che gli stessi hanno ricoperto.

Quindi un fratello che era senatore, uno zio che era Savio agli ordini, un altro fratello, Francesco, che era ambasciatore inviato della Repubblica, e il padre, Carlo, anche lui Savio agli ordini.

Sul basamento città e battaglie

Inoltre, sui basamenti sono raffigurati i rilievi delle piante di tutte le città nelle quali ha prestato servizio Antonio Barbaro sia nello Stato da Mar che nello Stato da Terra della Repubblica.

Sui basamenti del secondo ordine sono raffigurate scene di battaglie navali che si riferiscono alla figura centrale di Antonio Barbaro come militare della flotta.

Figure allegoriche

Lateralmente, la figura di Antonio è accompagnata dalla raffigurazioni allegoriche della Fama, poi l'Onore, la Virtù e la Saggezza, insomma le diverse facoltà morali che vengono attribuite al defunto. E infine, al centro della parte superiore, campeggia lo stemma di questo ramo della famiglia Barbaro di Santa Maria del Giglio.

Nessun personaggio biblico

Questa facciata è la massima espressione del fenomeno della "sponsorizzazione" di famiglie o personalità dal momento che in nessuno dei suoi elementi iconografici rinvia alla funzione dell'edificio come un edificio di culto, come una chiesa.

Non compare nessun santo, non compare la Vergine Maria alla quale è dedicato l'edificio, non compare un angelo, non compare assolutamente nessun personaggio biblico ma soltanto elementi destinati alla celebrazione di Antonio Barbaro e della sua famiglia.

E questo è appunto il culmine di questo fenomeno che, come vedremo adesso man mano che andiamo avanti, ha il suo inizio nel 1400.

Dapprima i monumenti funerari dentro alle Chiese

Questa volontà di lasciare queste tracce in pietra delle azioni di determinati personaggi o famiglie non ha coinvolto solo la facciata di Santa Maria del Giglio.

Tutti sappiamo che ci sono moltissimi monumenti sepolcrali in particolare nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.

Ma non è l'unico edificio veneziano che ospita tombe dei dogi che sono dislocate un po' dappertutto, basti pensare alla Chiesa dei Frari o a quella dei Gesuiti

Sempre più grandi

Basta una passeggiata dentro a queste due grandi chiese per accorgersi che con il passare degli anni aumenta il carattere architettonico delle strutture, che diventano più grandi, più monumentali, più ricche di apparato scultorio ed anche architettonicamente.

Prima distesi sui sarcofagi, poi in piedi

Importante è anche questo lento passaggio o l'alternanza che dura per un lungo periodo tra la raffigurazione del defunto in forma distesa sul sarcofago, e poi quella invece in piedi sul sarcofago, come un'allusione alla superamento della morte e alla resurrezione.

Come vi dicevo, appunto, se in San Giovanni e Paolo la densità di questi monumenti è particolarmente alta, la troviamo anche in molte altre chiese veneziane.

Le controfacciate

Un passo importante che porterà poi alle facciate "sponsorizzate" è stato quello di utilizzare non solo le pareti delle chiese ma anche le controfacciate, quindi la parete dell'ingresso, per la collocazione di monumenti particolarmente monumentali. E anche qui è sufficiente entrare in alcune chiese di Venezia e girarsi per guardare le controfacciate per rendersi conto di quanto gli esempi siano numerosi.

Quali personalità sono ritratte nelle Chiese Veneziane?

Cerchiamo di capire ora chi siano gli individui, o meglio quali siano le categorie sociali, coinvolte nella rappresentazione nelle facciate delle chiese veneziane.

All'interno delle chiese ci sono moltissimi monumenti dedicati a dogi, ma ci sono altre categorie privilegiate, come, per esempio, i capitani generali da Mar ed i condottieri "de tera".

I capitani generali da mar

I capitani generali da mar erano personaggi molto importanti, perché si tratta di una carica che non appartiene alle cariche stabili, diciamo, nell'apparato dello Stato. Ma erano cariche che venivano assegnate, ricoperte solo in periodi di guerra.

Questo comandante supremo della flotta veneziana, insomma, esisteva solo in determinati momenti storici, particolarmente delicati e cruciali.

Un esempio è Vettor Pisani, uno degli eroi della guerra di Chioggia trecentesca, oggi in San Giovanni e Paolo, ma originariamente in Sant'Antonio di Castello.

Un altro esempio è Alvise Mocenigo in San Lazzaro dei Mendicanti, un monumento che ancora una volta occupa un'intera parete, cioè la controfacciata interna della chiesa.

Chi finanzia?

Prima di procedere occorre chiarire che questi monumenti NON sono finanziati dallo stato. Che siano monumenti di Dogi o di capitani generali da mar, si tratta sempre e comunque di monumenti che sono stati voluti, finanziati, costruiti dalle famiglie di appartenenza del defunto.

Insomma si tratta di imprese rigorosamente private per le quali vengono presi accordi tra la chiesa o l'ordine conventuale/monastico che, in cambio, riceve un'elargizione finanziaria.

Invece i condottieri...

Una eccezione a questa regola vale per i condottieri per i quali i monumenti sono invece voluti e finanziati, dallo Stato, dalla Repubblica. Lo potete anche verificare abbastanza agilmente, perché solitamente compare proprio il leone di San Marco in posizione preminente, proprio a segnare questo carattere pubblico e non privato dell'opera.

Si distinguono dagli altri perché si tratta generalmente di monumenti che utilizzano il cavallo come supporto. Per condottiero intendo quelli che avevano il comando sulle truppe da terra e che, quindi, avevano come controparte l'ammiraglio veneziano. E questi condottieri, che quindi erano rigorosamente attivi in terraferma e mai sul mare, erano quasi sempre stranieri, foresti.

Un condottiero famoso: il Colleoni

Un monumento che tutti notano, perché è fatto proprio per essere notato, è il monumento a Bartolomeo Colleoni, collocato in Campo dei Santi Giovanni e Paolo.

Vasari dice che sono stati i veneziani a voler onorare Bartolomeo Colleoni, anche lui condottiero al servizio della Repubblica, per i servizi che ha reso a favore della Repubblica.

In realtà, le cose non sono esattamente così, perché è stato lo stesso Bartolomeo Colleoni ad avere dettato le condizioni: ovvero, lui ha detto "Io vi lascio un'immensa ricchezza, sia in denaro che in proprietà immobiliari, e in cambio voglio che sia fatto un monumento in mio onore davanti a San Marco."

Lui aveva pensato a Piazza San Marco ma le autorità dell'epoca fingono di non aver capito bene e scelgono il campo di fronte alla Scuola Grande di San Marco.

Questo grande monumento è, quindi, una via di mezzo tra una committenza privata e una pubblica, perché in realtà i veneziani hanno ricevuto una donazione ed hanno ricevuto delle condizioni poste dal condottiero.

Il monumento al Colleoni è un unicum a Venezia: non ci sono altri monumenti a Venezia che celebrano personalità prima della fine della Repubblica.

Gli altri monumenti che oggi vediamo sono tutti nati successivamente: Vittorio Emanuele in Riva degli Schiavoni, Goldoni a Rialto, Manin nel campo omonimo... sono tutti monumenti ottocenteschi o novecenteschi.

Il monumento al Colleoni fa il paio con quello del suo immediato predecessore, che è il magnifico monumento equestre al condottiero Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, posto davanti alla Basilica del Santo a Padova e realizzato da Donatello.

La Chiesa di Sant'Elena

La Chiesa di Sant'Elena, come si può vedere sulla mappa di Jacopo de' Barbari, è una chiesa situata nella estrema periferia della cittadina, quindi molto lontano dal centro.

È una chiesa di fondazione duecentesca e importante perché vi sono appunto custodite delle reliquie di Sant'Elena, vale a dire della madre dell'imperatore Costantino. Importante, la chiesa, anche perché era un giuspatronato dogale, vale a dire, aveva un legame strettissimo con Palazzo Ducale e i priori ricevevano l'investitura direttamente dal Doge, così come anche le rendite annesse all'investitura provenivano, quindi, direttamente dal doge.

Sulla facciata della chiesa, a un certo punto, viene applicata una composizione architettonica e scultorea di un capitano generale da Mar che è raffigurato è Vettore Cappello morto nel 1467.

La facciata è datata già all'anno seguente, e lo scultore è probabilmente Nicolò di Giovanni Fiorentino. Chi ha commissionato la facciata sono stati i figli del defunto, quindi, come detto, anche in questo caso si tratta di una committenza rigorosamente privata.

Il falso sarcofago

Sulla facciata compare un sarcofago, ma non si tratta di una reale sepoltura, perché Vettore è seppellito all'interno della chiesa.

Quello che contraddistingue la soluzione della facciata di Sant'Elena è, indubbiamente, la posa non trionfante, perché Cappello era figurato inginocchiato, bensì in atteggiamento di devozione davanti alla santa alla quale è intitolata la chiesa, che custodisce anche le sue reliquie.

Sì, quindi, non con la posa trionfante del Capitano generale da Mar come abbiamo visto essere stato raffigurato il Barbaro nei monumenti precedenti, ma con un atteggiamento di devozione.

Oltre al monumento, a confermare che la facciata è stata "sponsorizzata" dalla famiglia Cappello, compaiono gli stemmi della famiglia.

La raffigurazione di Vittore Cappello inginocchiato richiama quella del Doge Foscari inginocchiato davanti al Leone nella porta della carta.

La Chiesa di Santa Maria Formosa

La chiesa di Santa Maria formosa ha due facciate: una sul campo ed una sul canale. Partiamo da quella sul canale dove è collocato un altro monumento ad un capitano generale da Mar, ovvero Vincenzo Cappello. Santa Maria Formosa è una chiesa molto importante perché è una delle otto chiese che la leggenda vuole fondata da San Magno, cioè il vescovo di Oderzo, che nel sesto secolo, su indicazione della Vergine apparsa lì in sogno, avrebbe appunto fondato queste otto chiese.

Importanza della Chiesa

L'edificio attuale, nella sua struttura architettonica, è di Mauro Codussi, e la facciata che ci interessa è del 1542 ed è stata applicata successivamente, all'edificio esistente.

La chiesa, proprio per questa sua valenza nella storia fondativa di Venezia, era meta ogni anno, di una cosiddetta "andata ducale", vale a dire, ogni anno, il giorno della Purificazione della Vergine, che è il 2 febbraio, era organizzata una processione con il doge che arrivava da San Marco alla chiesa, dove veniva celebrata la messa.

Si tratta, quindi, di un luogo che ha un ruolo molto importante nel cerimoniale di Stato, e questo è indubbiamente una componente molto importante della quale bisogna tenere conto quando si ragionano sulle motivazioni dei committenti.

La facciata dedicata a Vincenzo Cappello

La statua di Vincenzo Cappello viene realizzata da Domenico da Salò, e qui, il capitano generale da Mar rappresentato in atteggiamento trionfante, con la sua armatura e il bastone di comando, sopra un sarcofago. Nella parte inferiore troviamo scene di battaglie navali, così come le rincontreremo molto tempo più tardi anche a Santa Maria del Giglio.

Dato che Vincenzo Cappello era morto da molti anni probabilmente nel confezionare questa scultura è stato utilizzato un ritratto di Vincenzo Cappello realizzato da Tiziano negli anni 50, e che a sua volta è già un ritratto costumo.

Probabilmente la prima a Venezia

Probabilmente la facciata della chiesa di Santa Maria Formosa sul canale è effettivamente la prima facciata che possiamo definire effettivamente una facciata celebrativa.

In questa facciata, infatti, non compare nessun simbolo che si lega alla religione, alla funzione, quindi, dell'edificio, ma compare anche in questo caso, in cima, lo stemma della famiglia.

La Chiesa di San Zulian

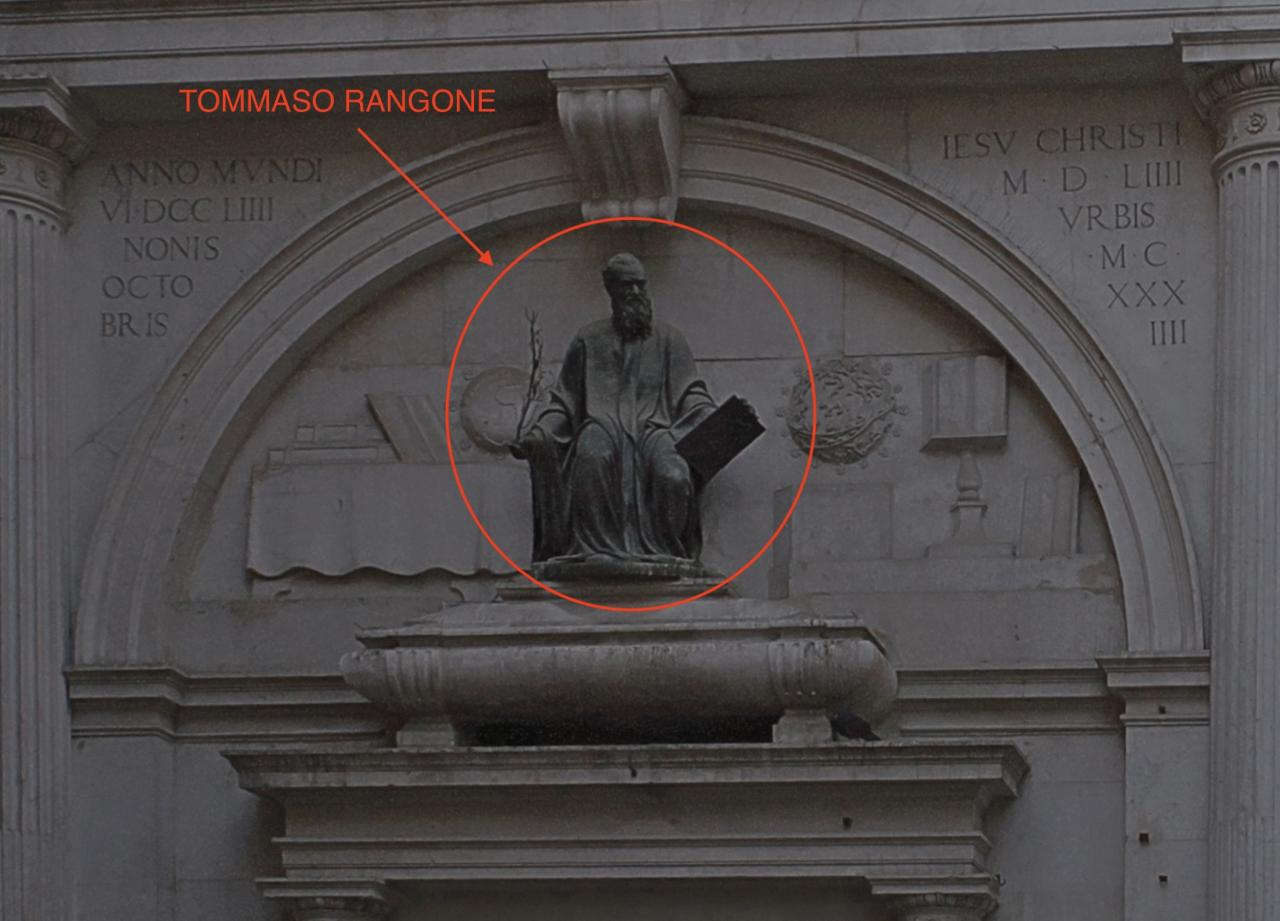

La Chiesa di San Giuliano, detta San Zulian, occupa un posto molto interessante nel tessuto urbano di Venezia. La chiesa si trova nelle Mercerie ed è stretta tra le gallette che collegano San Marco a Rialto, a circa un terzo del percorso. Quando si arriva in prossimità della Chiesa ci si rende conto che non si può fotografare la facciata per intero in quanto se ne riesce a cogliere solamente un ritaglio. Ma se sei attento ai dettagli non ti può essere sfuggita la strana statua in bronzo nella parte centrale della facciata.

Tommaso Rangone medico ed intellettuale

La facciata è stata commissionata da un personaggio straordinario ed eccentrico, Tommaso Rangone, originario di Ravenna, un medico che ha studiato a Bologna e poi è stato attivo a Padova e a Venezia. Rangone è un intellettuale con una vena di eccentricità acuta. Si è vantato in vita (ed ora lo fa anche dopo la morte) di aver trovato un rimedio contro la sifilide, che vendeva a caro prezzo. E' dubbio che il rimedio avesse risultati concreti ma certamente gli ha consentito di diventare molto ricco.

Tommaso Rangone è un uomo di notevole calibro intellettuale, poliglotta e fondatore di un collegio per studenti poveri ma dotati a Padova. È stato anche Guardiano Grande di diverse scuole veneziane, come quella di San Marco e di San Teodoro.

Un medico vanesio

La sua vanità si è manifestata non solo con la presenza in vari quadri "finanziati" dallo stesso Rangone (presente nel "miracolo dello schiavo" di Tintoretto ma anche nel "ritrovamento" dello stesso autore) ma anche nella costruzione della facciata della Chiesa di San Giuliano.

Il sogno di essere in Piazza San Marco, ricordato per sempre

A dire il vero il medico Bolognese aspirava ad essere presente nella facciata della chiesa di San Geminiano, oggi scomparsa in quanto distrutta da Napoleone per fare lo scalone e la sala da ballo del suo palazzo. La Chiesa si trovava in Piazza San Marco, di fronte alla Basilica, posizione perfetta per il soddisfare la vanità del nostro medico.

La scelta di San Giuliano è stata un ripiego, favorita dall'autonomia delle parrocchie veneziane, che semplificava le trattative rispetto a quelle con ordini monastici.

Una "faccia di bronzo"

La statua di Tommaso Rangone, realizzata in bronzo, si distingue per il suo colore scuro rispetto alla parete bianca della chiesa. Sopra la statua, un'iscrizione grande e leggibile afferma che il Senato ha permesso la costruzione, ma curiosamente, questa autorizzazione non si trova negli atti del Senato, rendendo misterioso il permesso stesso.

Le inscrizioni accanto all'arco che contiene la statua di Rangone mostrano il suo legame con Venezia attraverso vari calendari: bizantino, gregoriano e quello della fondazione mitica di Venezia, il 421 d.C., che porta all'anno 1500 per la costruzione.

Un caso particolare

San Giuliano rappresenta un caso particolare, non solo per la celebrazionein vitadi un non-patrizio, ma anche per la sua facciata, che si dispiega gradualmente all'avvicinarsi del visitatore. È un esempio di come la vanità personale possa lasciare un'impronta indelebile nella storia e nell'architettura di Venezia.

La Chiesa di San Moisè

La Chiesa di San Moisè celebra la famiglia Fini in un modo del tutto particolare. Siamo di nuovo nel contesto di una chiesa parrocchiale, ricostruita a partire dal 1644 e completata solo nel 1672.

Nel frattempo, si lavora anche alla facciata, con l'architetto Alessandro Tremignon e il committente Gerolamo Fini. Il tutto grazie ad una donazione prevista nel testamento di Vincenzo Fini, che lascia 30.000 ducati per la ricostruzione, una cifra notevole per l'epoca.

L'avvocato Fini ed i suoi famigliari

Al centro della facciata vediamo Vincenzo Fini, avvocato e procuratore di San Marco, deceduto nel 1660.

Lui è la figura centrale della facciata, celebrato dal momento che ha lasciato i mezzi finanziari per il progetto. Oltre a Vincenzo sono raffigurati a destra, il fratello che materialmente eseguì il progetto, e a sinistra, un'ulteriore generazione della famiglia. Si ripete qui, come in Santa Maria del Giglio, una celebrazione dinastica seppure con forte enfasi su Vincenzo Fini.

Una ricca facciata per un ricco nobile

La facciata è ricoperta da un programma iconografico complesso e ricco, che non lascia spazi vuoti, in un lampante esempio di horror vacui.

La famiglia Fini, originaria di Cipro, si trasferisce a Venezia dopo che la Repubblica perde l'isola a favore dei turchi verso la fine del 1500. Inizialmente non agiata la famiglia diventa ricca grazie a Vincenzo Fini, un giurista di successo, che grazie ai suoi guadagni acquista anche il titolo di patrizio veneziano versando alle casse dello stato la cifra richiesta per diventare "nobile per soldo".

Come si diventa nobili?

Questa misura fu adottata dalla Repubblica all'inizio della Guerra di Candia per rimpinguare le vuote casse dello Stato e affrontare il calo demografico e l'impoverimento del patriziato veneziano. I Fini, quindi, entrano a far parte di questa nuova ondata di patrizi, portando nuova linfa sia demografica che economica.

Altri simboli in facciata

La facciata si concentra sul personaggio centrale Vincenzo Fini ma aggiunge simboli come le tavole della legge (Fini è un avvocato) di Mosè, lo stemma dei Fini, il busto di Vincenzo, e una ricchezza di dettagli iconografici come draghi, l'obelisco, tutti simboli di gloria, eternità e vittoria sulla morte.

La Chiesa della Misericordia

Il rifacimento della facciata della Chiesa della Misericordia, avvenuto tra il 1651 ed il 1659, venne affidato al bolognese Clemente Moli, discepolo del Bernini. Questi progettò un grande rosone centrale, al di sopra del portone, all'interno del quale collocò il busto del senatore Gaspare Moro.